「PAN」のうまい振り方

ドラムトラック編

【パンニングの基本テクニック1】

ドラムトラック編【パンニングの基本テクニック1】

2015/09/29

ここでは実際にパンを動かして、各パートの配置と音像を決めていくワザを紹介していこう。だが、「配置をする」と言っても、どのパートをどこに置いたらいいのか、最初は見当がつかないだろう。まずは、パート別の基本的な定位の例と、曲調や編成によるパンニングの一例を紹介しよう。これを参考に、ステレオミックスを構築していくコツをつかんでほしい。

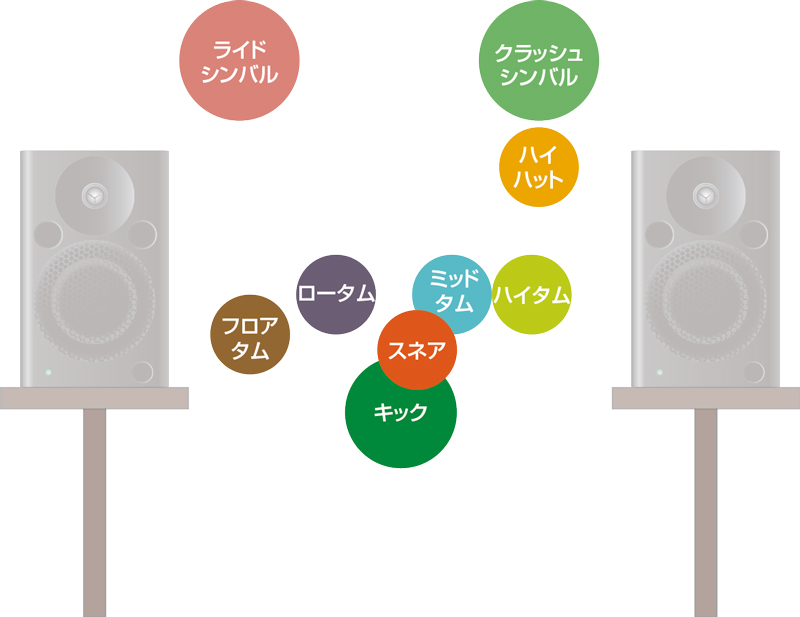

生ドラムの定位のイメージ図。客席からドラマーを見た時のキットの配置をシミュレートしている。タムの広げ方は曲次第だ

ドラムは「生ドラム」か「打ち込み」かで定位のさせ方が変わってくる。生ドラムは、ドラマーが叩いている様子が目に浮かぶような定位にすることが多い。つまり、客席からステージ上のドラムセットを見た時のイメージがポイントだ。キックが真ん中で、スネアはセンターの少し右、ハイハットはその隣となる。タムは左からフロアタム、ミッドタム、ハイタムの順だが、どれくらい振るかは曲のイメージで変化が必要。また、ライドシンバルとクラッシュシンバルも左右に振って広がりを出す。

打ち込み系のドラムの場合は、ジャンルにもよるが、R&Bやヒップホップでは、定位をあまり広げず、センター付近で塊にする。

打ち込み系のドラムの場合は、ジャンルにもよるが、R&Bやヒップホップでは、定位をあまり広げず、センター付近で塊にする。

関連する記事

2015/10/20

2015/10/20

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01