「孤独のメッセージ」からスタート

スティング、約2年ぶりの日本公演(東京エリア初日、10月9日 幕張メッセ公演の模様をいち早くレポート!)

スティング、約2年ぶりの日本公演(東京エリア初日、10月9日 幕張メッセ公演の模様をいち早くレポート!)

2019/10/10

スティング

スティング写真:土居政則

文:大友博 写真:土居政則

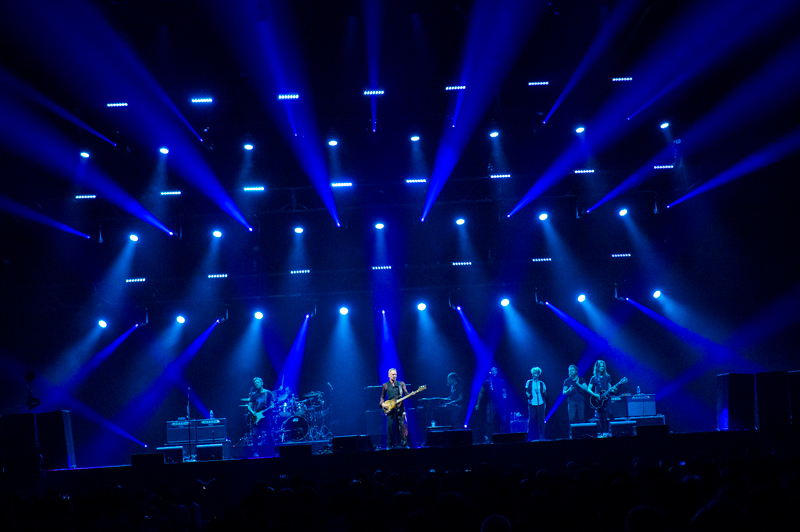

スティング、約2年ぶりの日本公演。東京エリア初日、10月9日、幕張メッセ公演は、「孤独のメッセージ」からスタートした。今からちょうど40年前の1979年秋に発表されて、多くの音楽ファンに強烈な衝撃を与え、ザ・ポリスというバンドと、そのフロントマンにしてメイン・ソングライターでもあるスティングの存在を、一気に、広く知らしめた曲だ。70年代から80年代へと移行していくあの時代を象徴する名曲が、国際展示場7・8ホールの直方体の空間を満たしていく。力強く、美しく、響き渡る。

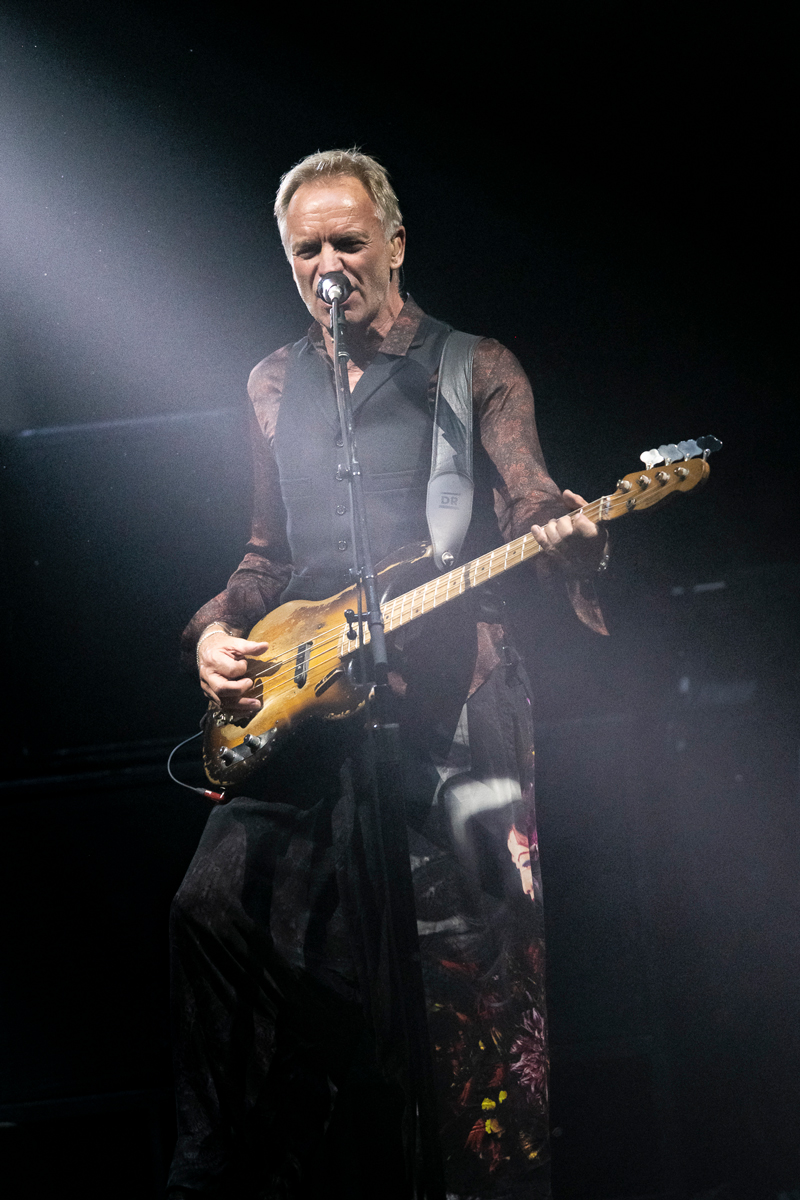

つい1週間前、彼は、68回目の誕生日を迎えたばかり(つまり、あと2年で古希!)。しかし、鍛え上げられた肉体でマイクに向かう立ち姿と、豊かな声量と、そして知的で鋭い表情は、以前とまったく変わっていない。逆に、これは歳を重ねた結果といえるのかもしれないが、ヴォーカルはさらに深みを増し、愛用のフェンダー・プレシジョン・ベースからは、しばしば、軽い目眩を覚えてしまうような、キメのフレーズが耳に飛び込んでくる。正直なところ、「こんなに素晴らしいベーシストだったのか」と、あらためて感心してしまったほどだ。

そのスティングを支え、彼のヴォーカルとベースに導かれながら、完璧でしかも生きいきとしたサウンドを築き上げていくのは、長年の相棒ドミニク・ミラーを中心にした7人のミュージシャンたち。ギターにはもう1人、ドミニクの息子のルーファス、ドラムスにはガンズ・アンド・ローゼズに在籍したこともあるジョシュ・フリース、キーボードにはジャマイカ出身のケヴォン・ウェブスター、バッキング・ヴォーカルにはジーン・ノーブルとメリッサ・ムジーク、ハーモニカにシェイン・セイガーという布陣だ。ケヴォン、ジーン、メリッサの3人は、2018年にスティングとアルバム『44/876』を共作したシャギーの人脈に属する人たちで、バンド全体の音に厚みを加えながら、とりわけレゲエ色の強い曲で独特の存在感を発揮していた。

「孤独のメッセージ」を歌い終えるとすぐ、ほとんどメドレーのような感じで92年のソロ作品「ルーズ・マイ・フェイス・イン・ユー」、ソロ初期の「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」と「セット・ゼム・フリー」、ポリス時代の「マジック」と、快調なテンポでつづいていく。どれも彼のファンにはよく知られた、いや音楽好きの人であればかならず何度か耳にしてきたはずの曲ばかり。スティング=ゴードン・サムナーが書き上げ、サウンドやヴォイシングやリズムの方向性を練り上げ、あの声で歌い上げ、そして多くの人たちに聴き継がれてきた、まさにツアー・タイトルどおりの『マイ・ソングス』であり、ある意味ではイメージの確立された作品であるわけだが、今回は、「孤独のメッセージ」と同じように、どの曲からもどこかこれまでと違う印象を受けた。

今年5月、欧州から『マイ・ソングス』ツアーをスタートさせたスティングは、同時期、同タイトルのアルバムを発表している。彼自身が「自分の人生そのもの」と語る曲たちを、徹底的に見つめ直し、再考し、再構築してつくりあげた、今までに誰も取り組んだことがない、まったく画期的な作品集だ。その制作を通じては多くの発見があったはずであり、そのことが、現在のステージから感じられる新鮮でポジティヴな印象とつながっているのかもしれない。いや、きっとそうなのだろう。

6曲目の「ブラン・ニュー・デイ」では、「スティーヴィー・ワンダーのパートを吹く大役を任せた」と、シェイン・セイガーを紹介。実際、そのクロマチック・ハーモニカでの演奏は見事なものであり、10ホールでのブルージィなプレイとあわせて、彼は現在のスティングのライヴ・パフォーマンスに大きく貢献していた。巨匠トゥーツ・シールマンスとも共演しているスティングに認められたハーモニカ奏者として、彼の今後にも注目していきたいと思った。

じっくりと聞かせる「セヴン・デイズ」のあと、「ホェンエヴァー・アイ・セイ・ユア・ネーム」では、オリジナルではメアリー・J・ブライジが歌っていたパートをメリッサが歌い切り、「フィールズ・オブ・ゴールド」ではルーカスが繊細なギター・ソロを聞かせる。そして、シャギーとのセッションから生まれた「イフ・アイ・キャント・ファインド・ラヴ」では、ジーンを大きくフィーチュア。さらに、スティングとドミニクが書き上げた「シェイプ・オブ・マイ・ハート」ではふたたび息子のルーカスがあの印象的なイントロを美しく弾きこなす。若いメンバーにもさり気なくスポットを当てた曲がつづく、じつによく練り上げられた構成だった。

12曲、ザ・ポリス後期「アラウンド・ユア・フィンガー」でのヴァーカルへのアプローチはオリジナルとは大きく印象を変えたもの。一瞬、違う曲かと思ったほどだが、スティングは『マイ・ソングス2』の構想を固めつつあるようで、ひょっとしたらこういう方向性もあるのかと期待を抱かせてくれる仕上がりだった。つづく「ウォーキング・オン・ザ・ムーン」では、大きな身振りでオーディエンスをコーラス・パートに誘い、そして中盤、ボブ・マーリィの「ゲット・アップ、スタンド・アップ」を鮮やかに歌いこむ。

ポリス以前の作品ということになる「ソー・ロンリー」、アルジェリアの音楽から刺激を受けて書いたという「デザート・ローズ」とつづき、いよいよコンサートも終盤。ジョシュのスネアに導かれて聞こえてきたのは「見つめていたい」だった。

この80年代のロックを象徴する名曲についてスティングは「9thコードを多用した結果、歌詞に多義性を与えることができた」と語っている。実際、極端にいうと、熱烈なラヴ・ソングともストーカーの気持ちを歌った曲とも解釈できるのだが、幕張のステージでの印象は、もちろん前者。彼はすべてのオーディエンスに向けて優しくI’ll be watching you. と語りかけ、いったんコンサートを締めくくった。

アンコールは「キング・オブ・ペイン」「ロクサーヌ」「ドライヴン・トゥ・ティアーズ」とつづき、最後は、ガット弦のエレクトリック・アコースティック・ギターを抱えて歌う「フラジャイル」。宗教対立、テロ、報復の連鎖、地球温暖化、ポピュリズム、一国主義、核時代への逆行。数え上げればきりがないが、30年以上前に書かれたこの曲は、残念ながら、かえって今、その存在意義を増しているようだ。満員のオーディエンスに向けて本来の意味での上質なエンタテインメントをたっぷりと提供したあと、稀代のソングライターはそんなことも感じさせながら、ステージの袖へと姿を消した。

関連する記事

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01