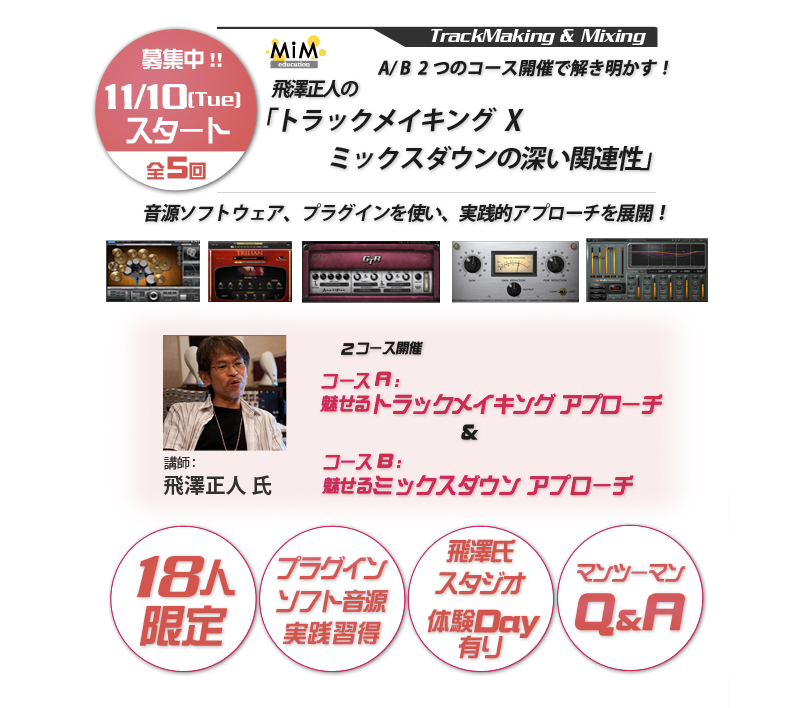

エンジニア飛澤正人が解説!

音を奏でる楽器のほとんどは“倍音”を持っている

音を奏でる楽器のほとんどは“倍音”を持っている

2015/10/20

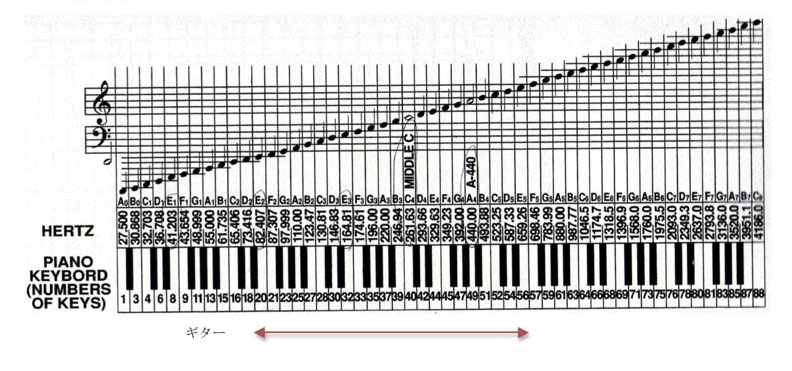

音を奏でる楽器のほとんどは“倍音”を持っていて(人の声も!)、目立つ/目立たないはあるにせよ、実際に演奏する基音に対して2〜3オクターブ上の音までが混ざって出ているのです。

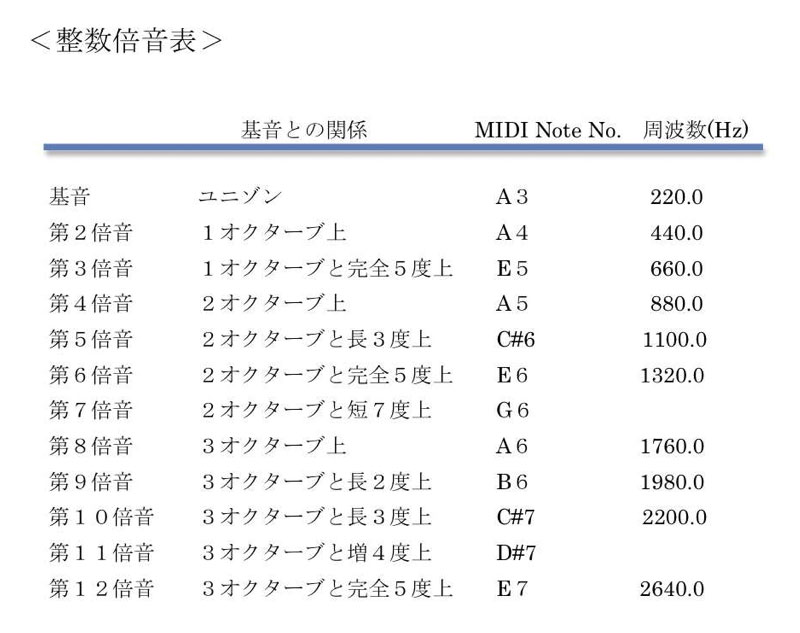

倍音を理解しよう

※上記周波数は純正律での計算になるため、ピアノロールの基音対応表(平均律)の周波数とは若干の差が出てきます。この「純正律」と「平均律」については難しい説明になってしまうので、興味のある方は個別に調べてみて下さい。

表を見てわかるように第4倍音までは協和音(※注1)ですが、それ以降には不協和音も混在してきます。特に第9倍音以降はとても厳しい不協和音が鳴ってしまうことになりますが、この辺りは聴感上ほとんど気にならない部分です。

注1:協和音とは完全5度とオクターブの音程のことを言い、それ以外の音程は全て不協和音になります。

また、これらは音程を持つ楽器の倍音列で、ドラムなど打楽器はちょっと特殊で、このような整数倍の倍音ではなく不規則な非整数倍音が生じます。

そしてこの「倍音」の聴こえ方が、楽器固有の音色を作り出しているのですが、イコライジングの基本は、実は基音をいじることよりこの“倍音を整理すること”が重要だったりします。

ギターで演奏可能な基音、6弦の解放音(E2)から1弦の12フレット(E5)までの3オクターブがどのくらいの周波数帯になるか想像してみて下さい。

下は「E2=82.407Hz」

上は「E5=659.26Hz」となります。

どうです? 予想よりだいぶ低かったのではないでしょうか?

- 1

- 2

関連する記事

2015/12/05

2015/12/04

2015/12/03

2015/12/01

2015/11/30

2015/10/20

2015/09/29

2015/09/29

2015/09/29

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01