作曲の手順とコツをレクチャー

初心者のための作曲法「第5回:コード進行を作ろう その1」

初心者のための作曲法「第5回:コード進行を作ろう その1」

2015/12/10

曲作りの基本を解説する連載「初心者のための作曲法」。第5回は曲のコード進行を作る方法をレクチャーする。私達が普段耳にする音楽は、「コード進行にメロディを乗せる」ことで作られているものが多い。コード進行は、曲作りをするうえでは欠かすことができない重要な要素で、作り方のコツさえ覚えてしまえば、初心者でも手軽に曲を作ることが可能だ。

ダイアトニックコードでコード進行を作ろう

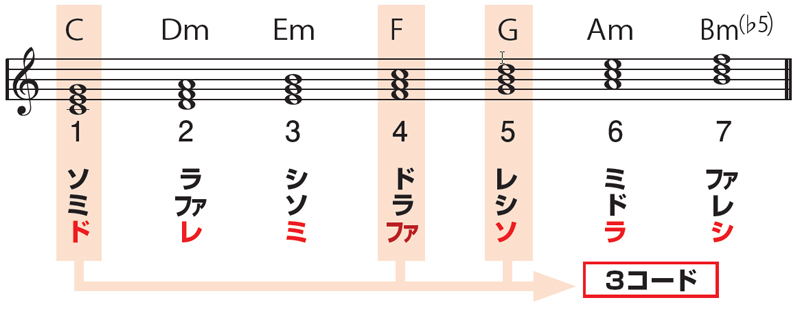

コード進行を作る方法は色々あるが、初心者にとって一番手っ取り早いのが「ダイアトニックコード」というコードの組み合わせを覚えることだ。まずは下の譜面を見てほしい。

●Cのダイアトニック(ドレミファソラシド)コード

例えば、ピアノなどで、「ド」から高い音へ向かって白い鍵盤だけを使って「ドレミファソラシド」と弾いていった音階のことを「Cメジャースケール」と呼ぶが、「ダイアトニックコード」とは、この「ドレミ~」の各音にハーモニーを付けたコードのことをいう。キーがCの時には、譜面の7つのコードを適当につなぐだけでも、自然なコード進行が作れてしまうのだ。また、7つのコードのどれかを弾いて、Cメジャースケールを適当に単音で弾けば違和感のないメロディが鳴らせる。つまり、これが「コードに合うメロディ」だ。ダイアトニックコードを覚えて、コード進行作りにチャレンジしよう。

●メジャーキーのダイアトニックコード一覧表

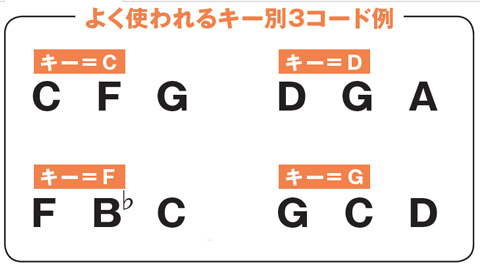

メジャーキーで使うことのできる主なダイアトニックコードの一覧。ちなみに「キー」とは、その曲で使うコードや音階の基準となる音のことで、上の一覧表で言うと、例えばキーが「G」ならその横に並んだ「Am」、「Bm」、「C」などから、キーが「B」なら「C♯m」「D♯m」、「E」などからどれかを適当に選んで並べるだけで、コード進行が作れてしまうのだ

3つのコードでも曲は作れる!

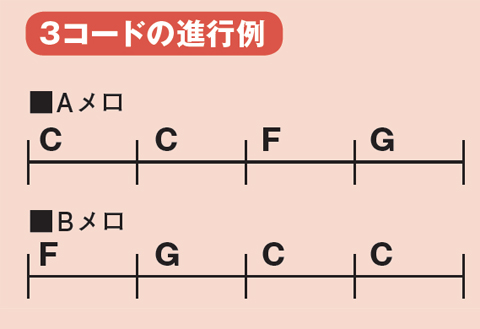

ギタリストならば、「3(スリー)コード」という言葉を聞いたことがあるだろう。これは、ロックンロールやブルースでおなじみのコード進行で、ダイアトニックコードの中で重要な役割を担っている1度(C)、4度(F)、5度(G)の3つのコードのことを言う。3コードを並べるだけでハーモニーに起伏が出来て、曲に表情が生まれるのだ。シンプルだが、軽快でストレートなノリの曲にはピッタリな進行だ。

【参考曲】ザ・ハイロウズ「日曜日よりの使者」

収録アルバム『FLASH ~BEST~』

HAPPY SONG RECORDS BVCR-11083

この曲は、Aメロがひたすら「C → F → G」という進行の軽快なロックだ。Bメロでは頭のコードを4 番目(4 度)の「F」に変えることで、新たな展開を印象付けている。4度(サブドミナント)の「F」は、曲が展開したことを印象付けやすいコードなのだ。

コード進行のルールに縛られる必要はない?

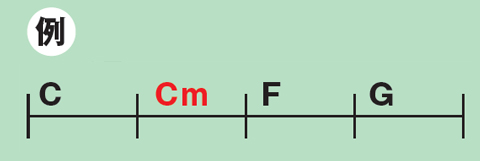

キーが「C」の場合、ダイアトニックコードには「Cm」は登場しない。しかし、あえて「C→Cm」とつなげることで、転調したような感じが作れるのだ

実際の曲作りでは、必ずしもルールを守る必要はない。時にはルールを無視した「違和感」が、スパイスとして効果を発揮することもあるからだ。例えば、ダイアトニックコードだけでコード進行を作っていくと、左の例のように「C」と「Cm」は同居することはないのだが、これをあえて試してみると面白い響きが得られることがある。

文:平沢栄司

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01