作曲の手順とコツをレクチャー

初心者のための作曲法「第7回:コード進行を作ろう その3」

初心者のための作曲法「第7回:コード進行を作ろう その3」

2015/12/12

曲作りの基本を解説する連載の第7回。今回も、引き続きコード進行を作る方法についてのレクチャーで、コード進行に変化をつけるコツを紹介する。

定番のコード進行に変化を付けて曲にオリジナリティを加える

ダイアトニックコードを使った定番のコード進行だけで曲を作っているとやはり飽きてくるし、作曲の幅も広がらない。かと言って、デタラメにコードを並べてもわけがわからなくなってしまい、いつまでたっても曲として完成しないこともあるだろう。そこで、ダイアトニックコードの進行を基にして、自然に聴かせつつも、少し凝った印象になるコード進行の作り方を「ビフォー」→「アフター」で紹介しよう。

なお、ここで例に挙げているのは、どれもポップスでよく使われてテクニックだ。一聴すると奇抜に聴こえるアイディアも、そのコード進行に対して無理のないメロディを乗せられれば、不自然にはならない。

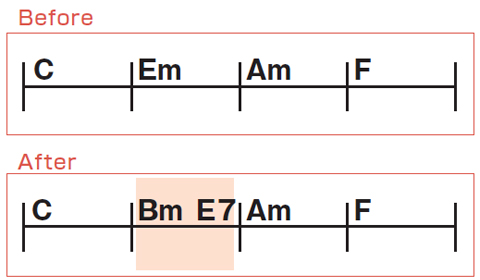

1.ガクッと落としてから元に戻って安心させる

これは通常「C」から「Em」というダイアトニックコードへ向かう進行を、「Bm」と「E7」の組み合わせに置き換えたものだ。この意外性が一瞬リスナーを驚かせ、その後すぐダイアトニックコードの「Am」に戻ることで安心感を与えることができる。

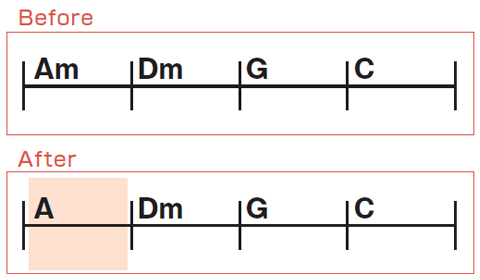

2.本来はマイナーコードのところにメジャーコードを持ってくる

Afterの先頭の「Aメジャー」は「C」のダイアトニックではBeforeのように「Am」になるのだが、それをあえて「Aメジャー」にしてダイアトニックから外れることで、「不安感を抱えていながらも明るい」という絶妙な雰囲気が出せる。

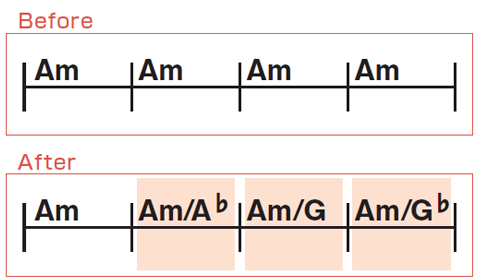

3.同じコードのままベース音を変化させて躍動感を出す

同じコードが続くと曲の印象が平坦になりがちだが、ベース(ルート)音を半音ずつ変化させるだけで躍動感を出すことができる。また、半音でなく、全音で変化させたり、スケールに沿って動かしても同様の効果が得られる

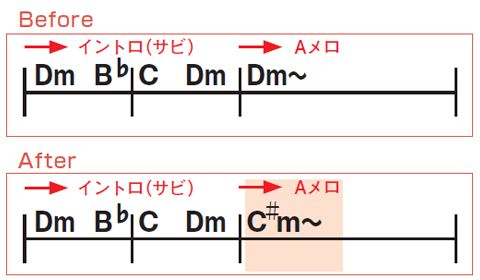

4.イントロからAメロでの予想外の転調でハッとさせる

イントロはロックの定番コード進行だが、Afterではその流れのままAメロで「Dm」に行くのかと思わせて唐突に「C♯m」に転調する。リスナーの耳がこのキーに慣れた頃、またイントロと同じコード進行をサビに登場させると効果的だ。

文:平沢栄司

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01