作曲の手順とコツをレクチャー

初心者のための作曲法「第10回:コードを元にしてメロディを作ろう その1」

初心者のための作曲法「第10回:コードを元にしてメロディを作ろう その1」

2015/12/12

曲作りの基本を解説する連載「初心者のための作曲法」の第10回。今回はコードを元にしてメロディを作る方法について解説しよう。

■まずはコードの構成音を使ってメロディの骨格を考えてみよう

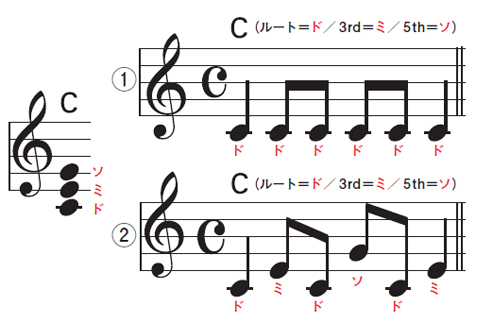

まずルート音でリズムを考えてから(1)、コードを構成するその他の音(Cならミとソ)を使って音程に動きを作ってみよう(2)。単調なアルペジオにならないようにするのがコツだ

まずは、「コードの構成音」を使って、リズムと大まかな音の動きを考えるところからメロディを作ってみよう。例えばコードが「C」の部分なら、その構成音である「ドミソ」の音を使えば、絶対に調子外れなメロディになることはない。

ただし、同じリズムでコードの構成音を順番に上下させるだけだと、たんなるアルペジオになってしまうので、長く伸ばす音と短く切る音を作ったり、同じ音が続くところと音が上下に動くところを作るなど、メロディに変化を付けていくことが大切だ。

■スケールの音でコードの音をつないでメロディを滑らかにしてみよう

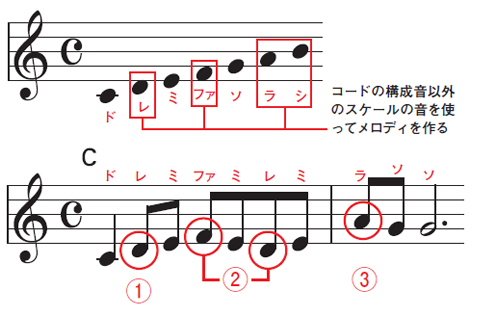

スケールの音を使ってコードの音の間をつないだり(1)、コードの音を中心に上下に動かしたり(2)、コードの構成音に向かって上か下から進むようなフレーズにすると(3)、さらにメロディらしさが出てくる

コードの構成音だけで作ったメロディでは味気がないので、「スケール」の音を加えて発展させてみよう。スケールとは音階(キーがCならドレミファソラシド)のことだ。コードの構成音をつなぐようにスケールの音を挿入すれば、音の動きが滑らかになってメロディらしくなる。

また、コードの音の隙間を埋めるだけでなく、上下の動きを作ったり、下や上からコードの構成音に向かって進むような動きを入れていけば、フレーズのバリエーションが作れる。

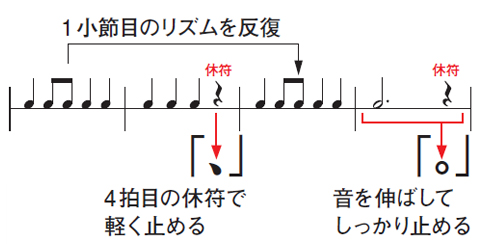

■2小節、4小節単位でメロディに句読点(休符)を打とう

2小節目の「、」(休符)は軽くリズムを止めて先に進む感じを残し、4小節目の「。」(休符)はしっかりとリズムを止めて終わる感じを出してみよう

たんにコードやスケールの音をつないでいくだけでは、メロディらしく感じられないこともある。その時は、メロディの中に起承転結を感じさせる仕掛けを入れていこう。

例えば、まず2小節や4小節を1つの単位として、リズムや音の動きが反復するようなフレーズを考える。そして、文章を書くようなイメージで、4小節ひと回しのフレーズなら2小節目に「、」を打ち、4小節目に「。」を打つという感じで、息継ぎに相当する間(休符)を入れるとメロディの歯切れが良くなる。

■歌詞(言葉)のリズムやイントネーションを参考にする

「歌を歌おう」という歌詞を意識して作ったのがフレーズ1で、後からメロディに無理矢理歌詞を当てはめたのがフレーズ2だ。後者は本来つなげて発音する単語が間延びしてしまっているので歌いづらく、歌詞も聴き取りにくい

歌詞を意識せずに楽器だけでメロディを作ると、歌いにくい曲になってしまうことがある。歌メロを作るならば、歌詞を意識しながら鼻歌で作った方が自然なフレーズが作れる。歌詞が出来上がっているならその中の一節を口ずさんだり、ない場合も適当な言葉で歌いながらメロディを考えると、言葉の持つリズムや抑揚がメロディに加味されて、歌いやすいメロディが生まれることが多いのだ。そのメロディが古臭く感じた時は、あえて言葉のノリを無視したフレーズを混ぜるとカッコ良くなる場合もある。

文:平沢栄司

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01