感覚的にコード進行を作るためのポイントを紹介

初心者必見! コード進行の作り方「第1回 曲の第一印象を決める」

初心者必見! コード進行の作り方「第1回 曲の第一印象を決める」

2016/01/01

曲作りの進め方には色々な方法がありますが、「コード進行」から作り始めると、比較的簡単に曲の始めから終わりまでの道のり(構成)が作れます。連載企画「コード進行の作り方」では感覚的にコード進行を作っていくためのポイントをご紹介します。それでは、第1回「曲の第一印象を決める」をお送りしましょう。

文:平沢栄司

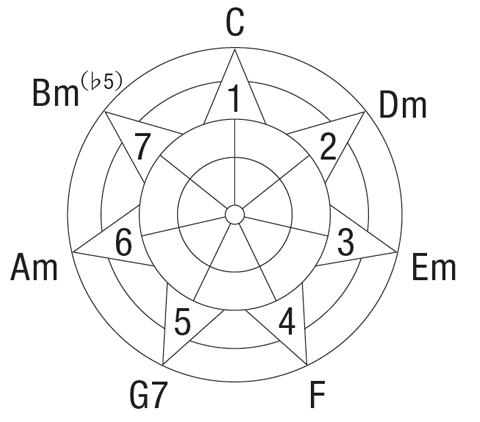

コードの「度数」に注目!

この連載では、コード進行の仕組みを理解しやすいように、曲のキーを「Cメジャー」に統一して解説を行なっていきます。左の図の7つのコードが、キーがCメジャーの曲でよく使われるコード(ダイアトニックコード)です。また、Cメジャーコードを「1」として、左図のように各コードの度数を併記するので、他のキーで曲を作る時もその曲のキーとなるコードを「1」だと考えれば、応用することができます。

最初のコードの響きで曲の第一印象を決める

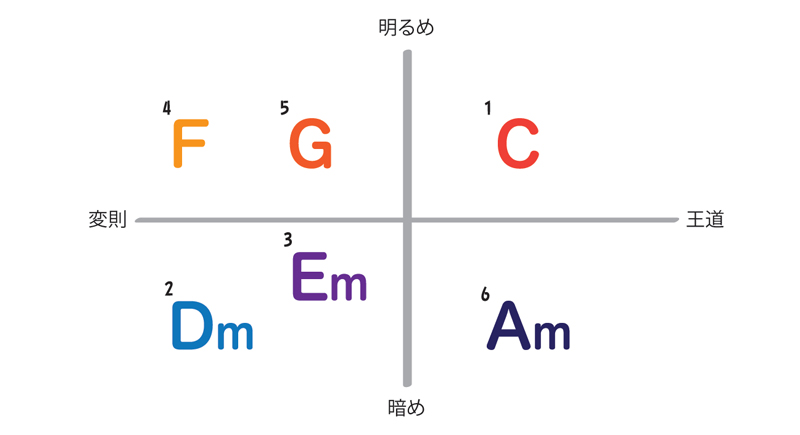

曲を聴かせる時は、第一印象が大切です。どのコードから始めるかによって、曲の印象はガラリと変わってきます。例えばイメージとしては、王道的な明るいコードからスタートすると、「サンサンと太陽が降り注ぐような爽やかなイメージ」になりやすく、変則的な暗めのコードからだと、「夕暮れ時~夜のイメージ」が出しやすいという感じです。また、王道のコードから始まると誰もが納得する「安心感」が得られ、変則的なコードで始まるとハッとさせたり、一瞬不安な気持ちにさせることもできます。まずは、自分が思い描いている曲の入口を、どのコードの響きを使って演出するかを考えてみましょう。

最初のコードによる印象の違い

上の画像は、キーがCメジャーの曲で使える主なコードを、特徴や機能で4つのグループに分類したものです。出だしとして使いやすいのが安定感がしっかりしている右側の王道グループです。メジャーコードの「C」から始めれば明るい曲、マイナーコードの「Am」からなら暗い曲をイメージする始まり方となります。

一方、左側の変則グループから始めると、曲の途中から始まるような印象になります。「F」は途中っぽさが強く、「G」は終盤に近い印象があり、「Em」は「C」と「Am」の中間で曖昧な感じ、「Dm」は「F」よりも暗く重い感じになります。

有名アーティスト曲での例

例1(参考曲:ゆず「Hey 和」)

1→5→6→4→5

C→G→Am→ F→G

この例は、王道の1度のコードから始まるAメロ冒頭の4小節の進行で、イントロも同じ進行の繰り返しになっています。最後の5度のコードが次の1度のコードに進む力が強く、同じコード進行の反復による安心感によって歌い出しが安定し、リスナーは素直に曲の世界に入れます。

例2(参考曲:コブクロ「紙飛行機」)

5→5(4)→1(3)→4 ※カッコ内はベースの動き

G→G7/F→C/E→F

この曲のAメロ冒頭のコード進行は変則的になっています。まず、曲の途中を感じさせる5度のコードで唐突に始まり、その後も4度のコードに進みそうで進まず、1度のコードに落ち着くかと思えば4度に動き、「一体この先どうなるの?」と、リスナーの興味を引きつけます。

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01