曲をゼロからアレンジする手順

展開に合わせてドラムパターンを作る(第3回:サビ「16ビートの躍動感あるリズムでサビを盛り上げる」)

展開に合わせてドラムパターンを作る(第3回:サビ「16ビートの躍動感あるリズムでサビを盛り上げる」)

2016/02/10

ここではアレンジの手順を紹介しましょう。メロディとコードだけのサンプル曲を、ミディアムテンポのJ-POPバラード風にアレンジするまでを解説していきます。

文・作編曲:平沢栄司

今回アレンジをするのは、筆者が弾き語りで口ずさみながら作った上の譜例のメロディです。この曲を作った時の雰囲気を活かして、ミディアムテンポのJPOPバラードに仕上げていきましょう。

歌メロは、導入部のAメロ、軽く展開するBメロ、そしてサビという3つのセクションで構成されていて、段々と音域が高くなりつつ盛り上がっていきます。そこで、アレンジも導入部はシンプルで静かな感じから始めて、サビに向かって音の密度を上げていき、曲が盛り上がっていく流れをフォローします。

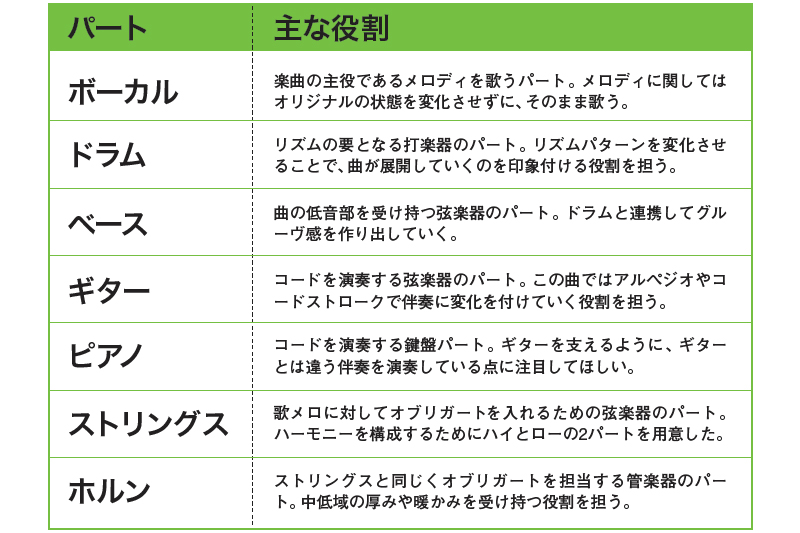

パート構成は左表の通りで、バンドの4リズムを中心にストリングスやホルンでオブリガート(合いの手)を加えるという定番の手法を選びました。なお、今回は「リズム隊↓コード楽器↓オブリガート↓イントロ↓エンディング」の順番で解説しますが、この順番が正解ということではないので、皆さんが自分の曲をアレンジする時は進めやすい方法で挑戦してみてください。

歌メロは、導入部のAメロ、軽く展開するBメロ、そしてサビという3つのセクションで構成されていて、段々と音域が高くなりつつ盛り上がっていきます。そこで、アレンジも導入部はシンプルで静かな感じから始めて、サビに向かって音の密度を上げていき、曲が盛り上がっていく流れをフォローします。

パート構成は左表の通りで、バンドの4リズムを中心にストリングスやホルンでオブリガート(合いの手)を加えるという定番の手法を選びました。なお、今回は「リズム隊↓コード楽器↓オブリガート↓イントロ↓エンディング」の順番で解説しますが、この順番が正解ということではないので、皆さんが自分の曲をアレンジする時は進めやすい方法で挑戦してみてください。

このパート編成でアレンジをします!

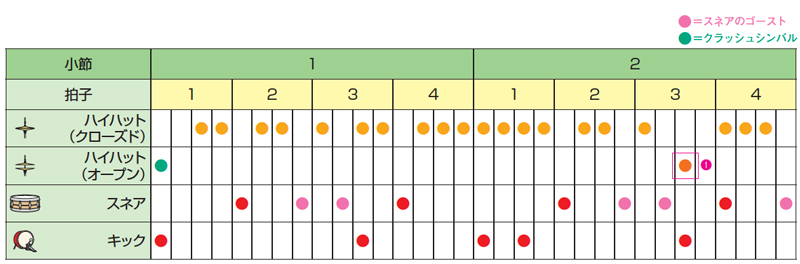

サビに向かって盛り上げていくように曲を展開したいので、ドラムは「Aメロ→ Bメロ→サビ」と進むにつれてリズム パターンを変化させ、徐々に存在感を高めていきましょう。まず、Aメロは手数を少なくシンプルにし、Bメロでは少し変化を入れつつも淡々と刻んで我慢する感じに、そしてサビでは抑えていたものを解放するように、ビートを強調するリズムを叩いて曲を盛り上げます。

具体的には、A~Bメロではハイハットを8分刻みにした8ビートのパターンで落ち着いた雰囲気を作り、サビからは16ビートを感じさせるパターンを叩いて躍動感を出してみました。その他のポイントとしては、各セクションの区切りとなる部分にハデなフィルインを入れて、場面の転換を強調しています。

具体的には、A~Bメロではハイハットを8分刻みにした8ビートのパターンで落ち着いた雰囲気を作り、サビからは16ビートを感じさせるパターンを叩いて躍動感を出してみました。その他のポイントとしては、各セクションの区切りとなる部分にハデなフィルインを入れて、場面の転換を強調しています。

サビでは躍動感を感じるパターンに変化する。16分刻みのハイハットに加えて、スネアのゴーストを入れて16ビート感を強調した。リズムが細かくなり過ぎないように、キックを16分の裏拍に入れないでバランスを取るのがポイントだ。また、アクセントとして入れているオープンハイハット(❶)にも注目だ

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01