ダジャレを交えた軽妙な文章で 曲作りのノウハウをわかりやすく紹介!

好評発売中の作曲本「神のみぞ知る!? 名曲・作曲 テクニック」の傑作コンテンツを4週にわたって公開【第4回】

好評発売中の作曲本「神のみぞ知る!? 名曲・作曲 テクニック」の傑作コンテンツを4週にわたって公開【第4回】

2017/12/19

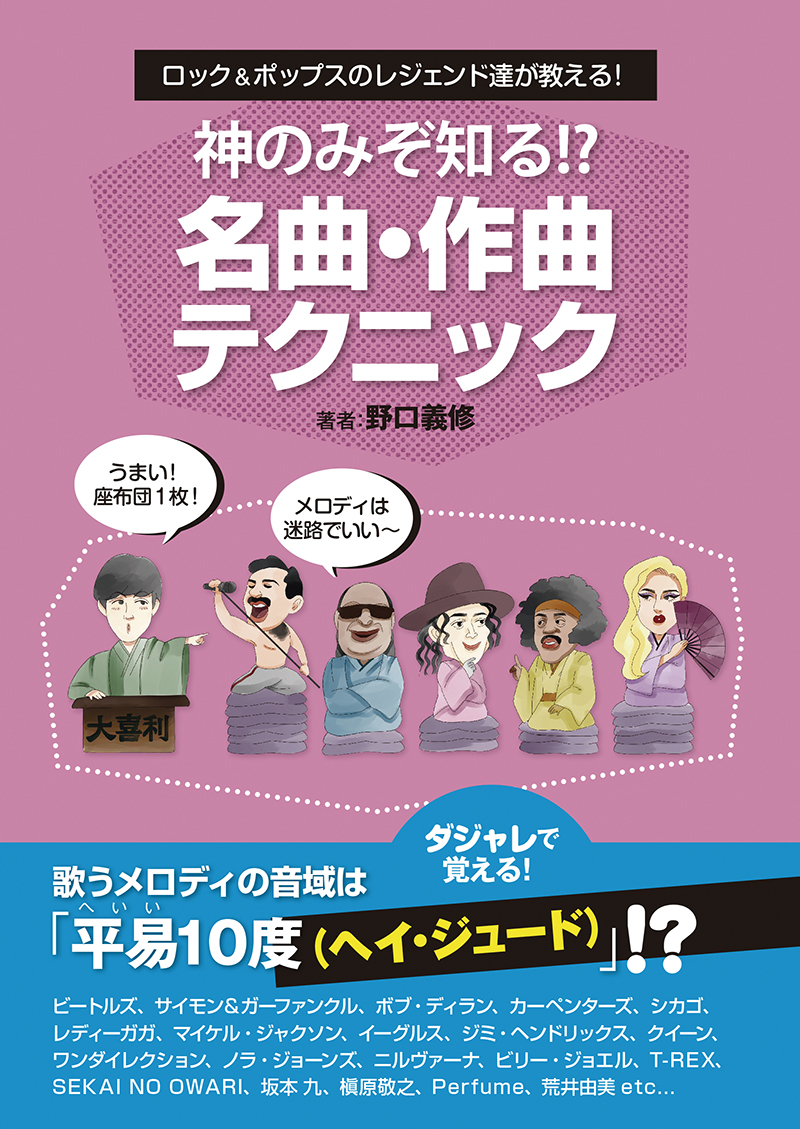

ギタリストのためのレコーディングマガジン「サウンド・デザイナー」が発行している作曲をテーマにした単行本「神のみぞ知る!? 名曲・作曲テクニック」が、現在好評発売中だ。

この本は、洋邦のロック・ポップスの名曲を題材に、作曲をするうえで覚えておきたいコード理論やメロディの作り方などのノウハウを、著者の野口義修氏ならではのダジャレを交えた軽妙な文章でわかりやすく紹介するという、これまでになかったタイプの作曲本で、アーティストや楽曲にまつわる逸話も数多く盛り込んでおり、ロック・ポップスのエピソード集としても楽しめる内容になっている。

普段から作曲を行なっている人やプロの作・編曲家を目指している人から、これから曲作りを始めてみたいと思っている人まで、音楽に興味がある人なら誰でも楽しんで読める本書の選りすぐりのストーリーを1話ずつ4週にわたってお届けしてきたこの連載の、最終回をお届けしよう。

著者:野口義修

発行:サウンド・デザイナー

定価:1,836円(税込)

判型:A5版・平綴じ

総ページ数:276ぺージ

第4週目の題材曲=ニルヴァーナ「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」

「二者択一よりもオールだな(オルタナ)!」

【90年代に起こった「ロックの政権交代」=オルタナ】

いきなりですが、皆さんはアートの世界が常に新旧の対立や競い合いで、バランスを取り合いながら進化していくことをご存じですか? 例えば、50年代にフランスで起こった「ヌーベルバーグ」(=新しい波)は、ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーなど、下積みなしでデビューした若い監督が、まったく新しい作風の映画を作り出した動きです。

また、50年代末に誕生した「ボサノバ」も、古くからの民族音楽であるサンバにジャズを掛け合わせて生まれた音楽革命でした。

そしてロックンロールの発祥は、40年代に流行ったリズム&ブルースにジャズのスウィングするビートをプラスし、さらにブルースのコード進行やスケールなどのブラックミュージックの感覚と、白人特有のカントリー&ウェスタンなどをゴチャ混ぜにした音楽と言われています。まさに、ヌーベルバーグやボサノバに通じる精神を感じませんか。50年代は世界的にアート革命が進んだ時期だったのかもしれませんね。

そんなロックの歴史の中には、「ロックの政権交代」と言ってもいいようなムーブメントがいくつかありました。そのひとつが、70年代後半のパンクロックやニューウェーブ(新しい波)です。

パンクロックの象徴であるセックス・ピストルズのジョニー・ロットンが放った「ロックは死んだ(Rock is dead)」という言葉は、ある意味ビートルズに代表される、それまでの王道ロックへの決別であり、アンチコマーシャリズムに則(のっと)ったものでした。

1990年代、同じような感覚でロックの世界に起こったのが、オルタナティブロック(オルタナ)のムーブメントでした。80年代はロックが商業化し、さらにMTVの発展などによるビジュアル化、そして“打ち込み”などを多用したデジタル化が進んだ時代でした。でも、大きくなり過ぎて、コマーシャリズムありきとなってしまったロックに対して、アンチの声が多かったのも事実です。

そして、それらをすべて否定し、パンクに通じる歪ませたギターの音色と、単純なギターリフで90年代の若者に絶大な支持を得たのが、カート・コバーン率いるニルヴァーナです。彼らの代表曲である「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」は、「どれぐらい最低な気分だい?」と歌われる、まさに青い焔(ほのお)がゆらゆらと揺れているような歌詞なのですが、そのメロディやギターリフはキャッチーで、ロックンロール創成期の爆発力を感じさせます。

【同主調の間でコードを行き来させるロックの定番テク】

オルタナは、まさに80年代サウンドに対するカウンターパンチのような音楽だったのです。ちなみに“オルタナ”とは、「代替え」とか「二者択一」と言った意味があり、「(ロックが)変わる」というニュアンスにピッタリの言葉ですね。

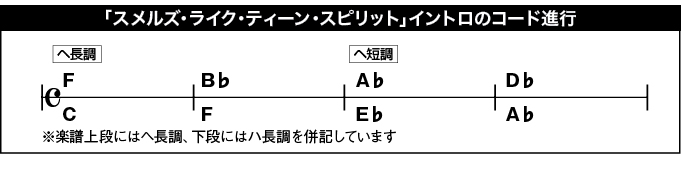

そんな「スメルズ・ライク~」のイントロのギターは、パワーコードによる激シンプルなリフで出来ています。

原曲は「F→B♭→A♭→D♭」ですが、わかりやすいようにハ長調に置き換えると「C→F→E♭→A♭」となります。前半の2つはハ長調の4度進行コード、そして後ろの2つはハ短調のコードとも考えられます。

このようにロックでは、同主調(ハ長調とハ短調など)の間でコードを行き来させるパターンが非常に多く見られます。この行き来は、「二者択一の進行」=「オルタナなコード進行」と言っていいでしょう。長調? 短調? どっちなの? という感じですね。

ところで、クリーントーンで弾くと、このオルタナ進行にはどこかビートルズを感じさせるものがありませんか? それもそのはずで、カートは大のジョン・レノンのファンだったそうです。60年代ロックの遺伝子がカートの中に、そしてオルタナの中にも息づいていたのですね。

実は、パンクやニューウェーブにも、それまでのロックのスピリットが息づいていました。何しろパンクの金字塔、セックス・ピストルズのアルバム『勝手にしやがれ』をレコーディングしたプロデューサー、クリス・トーマスとビル・プライスの2人は、ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンの門下生だったのですから。ちなみにクリスは、加藤和彦さんを擁するサディスティック・ミカ・バンドの名作アルバム『黒船』のプロデュースも手掛けました。

そのクリスは、ビートルズのレコーディングにもアシスタント・プロデューサーとして参加していました。ビルは、やはりビートルズ人脈であるニルソンの「ウィズアウト・ユー」をミックスダウンしたエンジニアです。新しいサウンドを生むには、「二者択一」の感性に加えて、すべて(オール)を見渡すセンスも必要です。

「二者択一よりもオールだな!(オルタナ)」と覚えておきましょう

題材曲こぼれ話

その他のストーリー

第1回=ザ・ビートルズ「ヘイ・ジュード」

歌メロディの音域は「平易10度(ヘイ・ジュード)」!

第2回=ワン・ダイレクション「リヴ・ホワイル・ウィ・アー・ヤング」

構成は「ああせい、こうせい(構成)!

第3回=ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」

「ペダルこいで登っていこう!」

この本のご購入はこちらから

関連する記事

2021/10/01

2021/08/09

2021/07/09

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01