作曲の手順とコツをレクチャー

初心者のための作曲法「第12回:メロディにコードを付けよう」

初心者のための作曲法「第12回:メロディにコードを付けよう」

2015/12/12

【パターン2】コードを下降させていき流れを作る

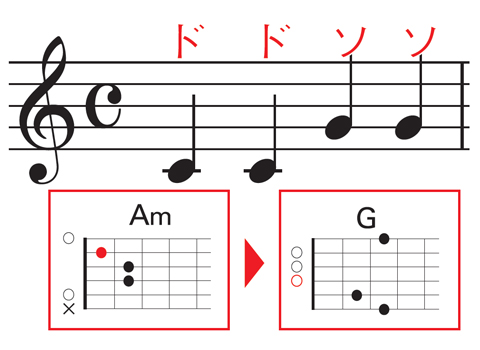

1小節目:「ド」を含むAmから「ソ」含むGへ進む

今度は、「ド」を構成音に含むもう1つのコード、「Am」からコードを付けていこう。次にメロディが「ソ」のところは、ルート音が「ソ」になる「G」を選ぶ。ルート音が「A」→「G」に下がっていくことでパターン1とは違う流れが感じられるはずだ。

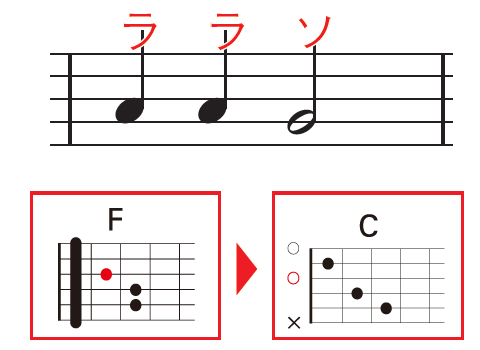

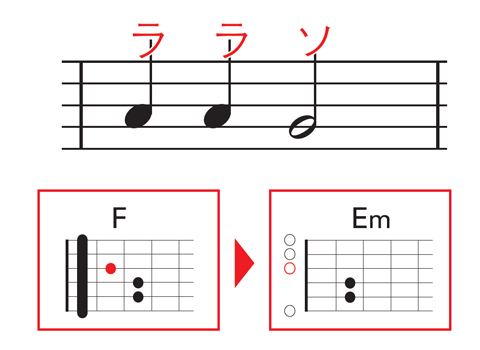

2小節目:「ラ」を含むFから「ソ」を含むEmへ進む

1小節目の流れのまま、コードを下降させていこう。メロディの「ラ」を構成音に含む「F」を当てはめて、次は「ミ」を構成音に持つ「Em」にした。ここまで「A」→「G」→「F」→「E」とうまく下降することができた。

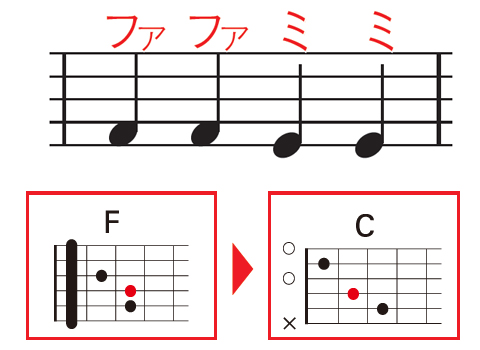

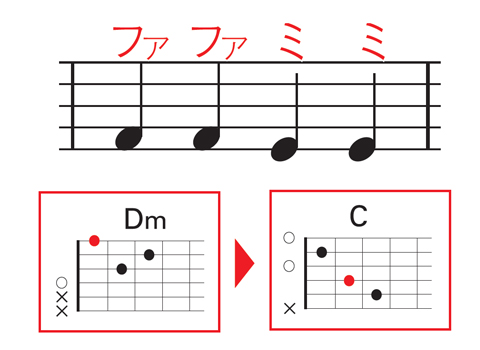

3小節目:「ファ」を含むDmから「ミ」を含むCへ進む

このままの下降する流れを止めないために、次のコードは「Dm」を選びたいところだ。この曲の場合、その次のメロディは「ファ」なので、問題なく「Dm」が付けられた。その次の「ミ」も同様に「C」で対応できた。

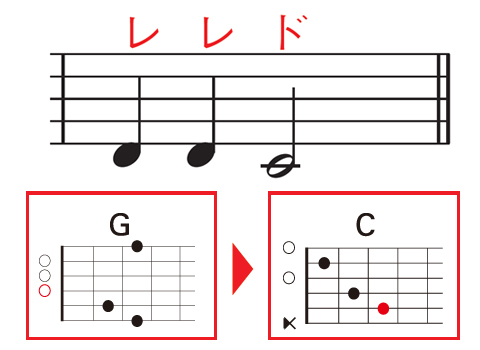

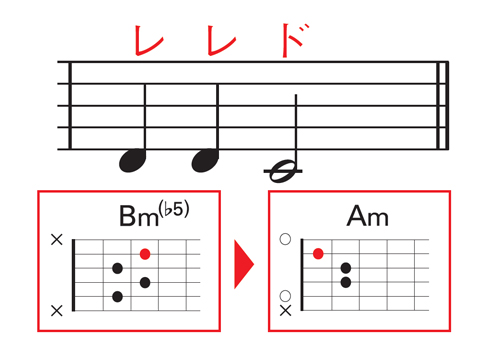

4小節目:「レ」を含むBm(♭5)から「ド」を含むAmへ進む

最後の小節は「レ」と「ド」だ。それぞれをルート音とすると「Dm」→「C」としたくなるが、ここまで下がってきた流れのままに「Bm(♭5)」→「Am」とした。これでダイアトニックを1周したダイナミックな展開となった。

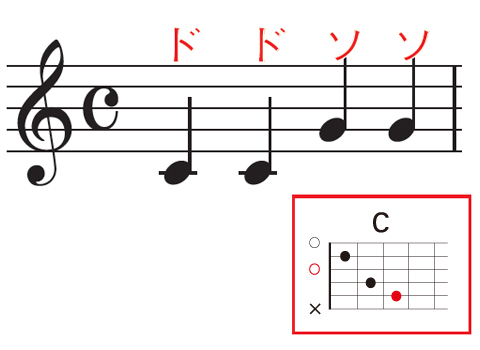

※手順解説の図の中のダイアグラム(ギターコードの押さえ方の図)は、「きらきら星」のメロディの音を赤く表示させています。ギターの押さえ方に合わせているため、実際のメロディよりもオクターブ低い箇所があります。

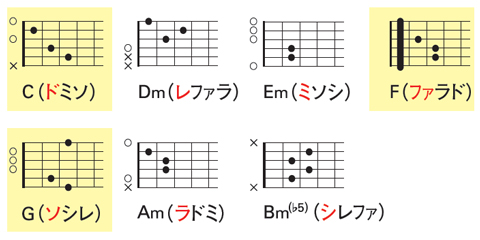

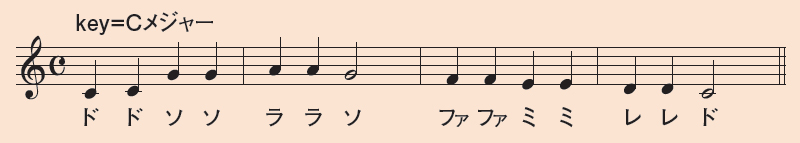

小節の先頭の音を構成音に含んだコードの中から、メロディに合うコードを選ぼう!

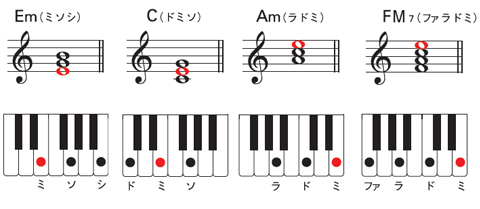

1小節目に使われているコードの構成音

上の譜例の1小節目の冒頭の音は「E=ミ」なので、この音が構成音に入っているコードを挙げてみよう。するとコードは、「Em」(ルート)、「C」(3度)、「Am」(5度)、「FM7」(7度)などが候補として考えられる。この4つの候補の中から、コードを絞り込んでいくのだが、まずはそれぞれを鳴らしてみて自分のイメージに合った響きのコードを選ぶといい。

ただし、響きがいいものだけを選んでいくと、曲全体を通した時のハーモニーの流れとしてうまくつながらないこともある。このような場合は、前後のコードとのつながりを優先させて、一番スムーズに聴こえる別コードを選ぼう。

■開放弦の音を使ってギターならではの浮遊感のあるコード進行にする

押さえ慣れたコードで曲作りをしているとマンネリになりがちだ。そんな時に使えるのが「テンションコード」だが、「テンションを含んだ難しいコードは押さえ方も使い方もよくわからない」という人もいるだろう。その場合は、まず簡単なコードを付けてから、開放弦の音を加えてみよう。そうすることでギター特有のサウンドが得られ、ひと味違った響きを持つコード進行が作れる。

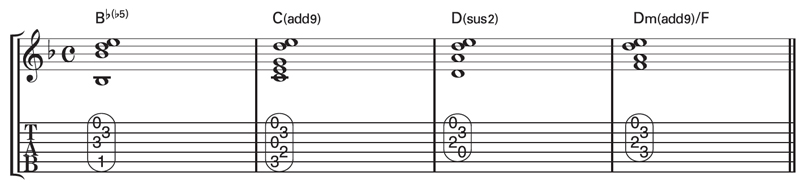

下の例は、もともとキーが「B♭」における「B♭」→「C」→「Dm」→「F」という定番のコード進行を、1弦をすべて強引に「E」の開放弦を弾くようにして、その「E」の音に対して常に「D」の音(2弦3フレット)を響かせるようにした進行だ。この1弦開放の音を鳴らすだけでも響きが複雑になりインパクトが出る。

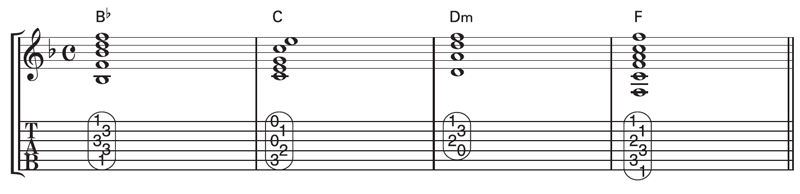

●Before(元のコード進行)

●After(浮遊感たっぷりのコード進行)

文:目黒真二

- 1

- 2

関連する記事

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

2016/03/28

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01