各モデルの独自の機能にエンジニア堀 豊氏が迫る!

高性能オーディオインターフェイス徹底レビュー

高性能オーディオインターフェイス徹底レビュー

2017/10/17

オーディオインターフェイスは、歌やギターを録音したり、DAWソフトのサウンドをスピーカーやヘッドホンで再生するのに必要な、まさに宅録の核とも言える機材ですが、このレビュー記事ではプロ仕様の音質を持ち、独自の機能を搭載したモデルを徹底的にチェックします。

取材:布施雄一郎 写真:小貝和夫

※本コンテンツは音楽雑誌「サウンド・デザイナー」(2017年10月号)より抜粋したものです。

詳しくは、http://www.sounddesigner.jp/をご覧ください。

エンジニア堀 豊氏が語る高性能モデルと入門者向けモデルの違い

高級モデルはすべての面において妥協なく作られているんです

一般的にプロ仕様と呼ばれる高級機は、とにかく音質を第一に考えて作られています。ですので、マイクプリやAD/DAコンバーターなどの回路に使われている様々な部品も、総じて品質の高いものが選ばれています。

例えば、1ch分に2個のADコンバーターを使うことで低ノイズ化を実現しているモデルの場合、その回路だけで単純にパーツの数が2倍必要になりますから、その分だけ単純にコストが上がります。同じように、入出力数が多くなればマイクプリや端子の数もそれだけ増えるわけですから、必然的に高価格帯になっていくというわけです。

高級機は、音質を上げるために各社独自の工夫やノウハウが取り込まれていて、そうした積み重ねがサウンドキャラクターに表われてきます。結果、音の張り出し感が強い機種や、無色透明で極めて音の色付けがないモデルといったように、各製品の個性が色濃く出るんですね。僕らエンジニアからすると、「どの質感が欲しいか」という選択肢を広げてくれるのでありがたいんです。オーディオ機器は高級機になるほどフラットな特性に近づく傾向がありますけど、オーディオインターフェイスの場合は高級機になるほど、フラットでありながらも各社のキャラクターが出てくるという印象があります。

では、そこまで音にこだわると制作の作業的に何が変わるのかというと、ミックス段階でのエフェクトのかかり具合や、パンニングの細かい設定などが正確に判断できます。中でもわかりやすいのは、EQやコンプなどのダイナミクス系のエフェクトですね。高級機の方が、意図した通りに音を変化させられますし、音像を緻密に調整することができます。

それと、ほとんどのモデルが電源をコンセントから供給する仕様になっているので、USBバスパワーと比べて動作が安定するうえに、ファンタム電源にきちんと電圧を送れるなど、すべての面において妥協なく作られているんです。

試奏方法

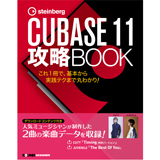

今回は歌とギブソンのアコギJ-45(②)を、アースワークスSR-20(③)というコンデンサーマイクで録音して、エレキはミュージックマンAXIS(①)を各モデルのHi-Z端子に直接接続して、プリソーナスStudio One 3.5に録音してチェックしました。

歌とギター以外に、自分でミックスした音源、さらにいつもリファレンス音源として使っているルーマーの「デンジャラス」とミューズの「アップライジング」という2曲をRCF MYTHO 6(④)というモニタースピーカーで再生して音質をチェックしました。それと、各モデルのヘッドホン端子にヤマハHPH-MT220(⑤)をつないでモニター音の試聴もしています。

特に注目したのは、ローエンドの重心の低さ、ハイエンドのリバーブの広がり感、そして歌のミッドの張り出し感の3点です。さらに、定位感や位相の正確さも確認しました。

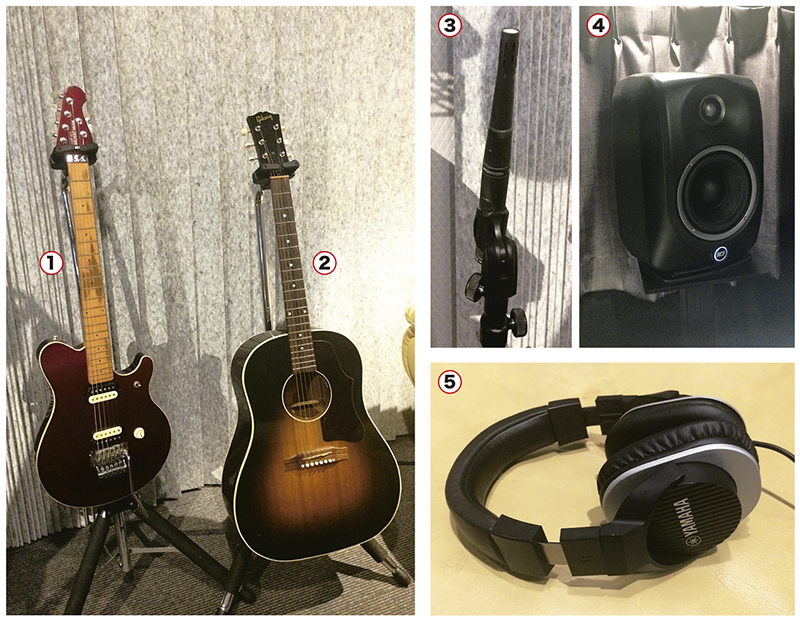

試奏者プロフィール

エンジニアの堀 豊氏

堀 豊 (ホリ ユタカ):レコーディングエンジニア、コンポーザー、アレンジャー、サウンドクリエイターとして、作・編曲からレコーディング、ミックス、マスタリング、そして本誌での製品レビューまで、幅広く手掛けるマルチクリエイター。これまでに数多くのプロアーティストの作品の制作に参加している。

関連する記事

2020/03/15

2020/03/15

2020/03/15

2020/03/15

2020/02/16

2020/02/15

ニュース

2023/12/25

2023/12/20

2023/12/18

インタビュー

2023/03/23

2022/09/15

2022/05/26

2022/01/26

特集/レビュー

2023/04/03

レクチャー

2022/11/15

2022/11/01